在 Day 2 詳細盤點了專案的體質後,今天,我終於踏出了重構的第一步。目標很明確:拿最單純的「關於 App」頁面開刀,驗證 AI 協作的可行性。

我精心設計了我的 Prompt,清楚地告知 Claude:

我深吸一口氣,將腦中的計畫轉化為對 Claude 的指令——大致上就是告知它我的專案現況、目標是 Jetpack Compose、以及最重要的規則:「不要碰 ViewModel 的邏輯」。

我把專案的主要結構和「關於頁面」的程式碼作為上下文,送出了這個可以說是我專案重構的「起手式」。

和過去使用的經驗不同,現在的 Claude 在處理這類任務時,並非「幾秒鐘」就給出答案。

然後,它結束並告知完成的部分。

我急忙檢視成果,但不出意外的並非完美。

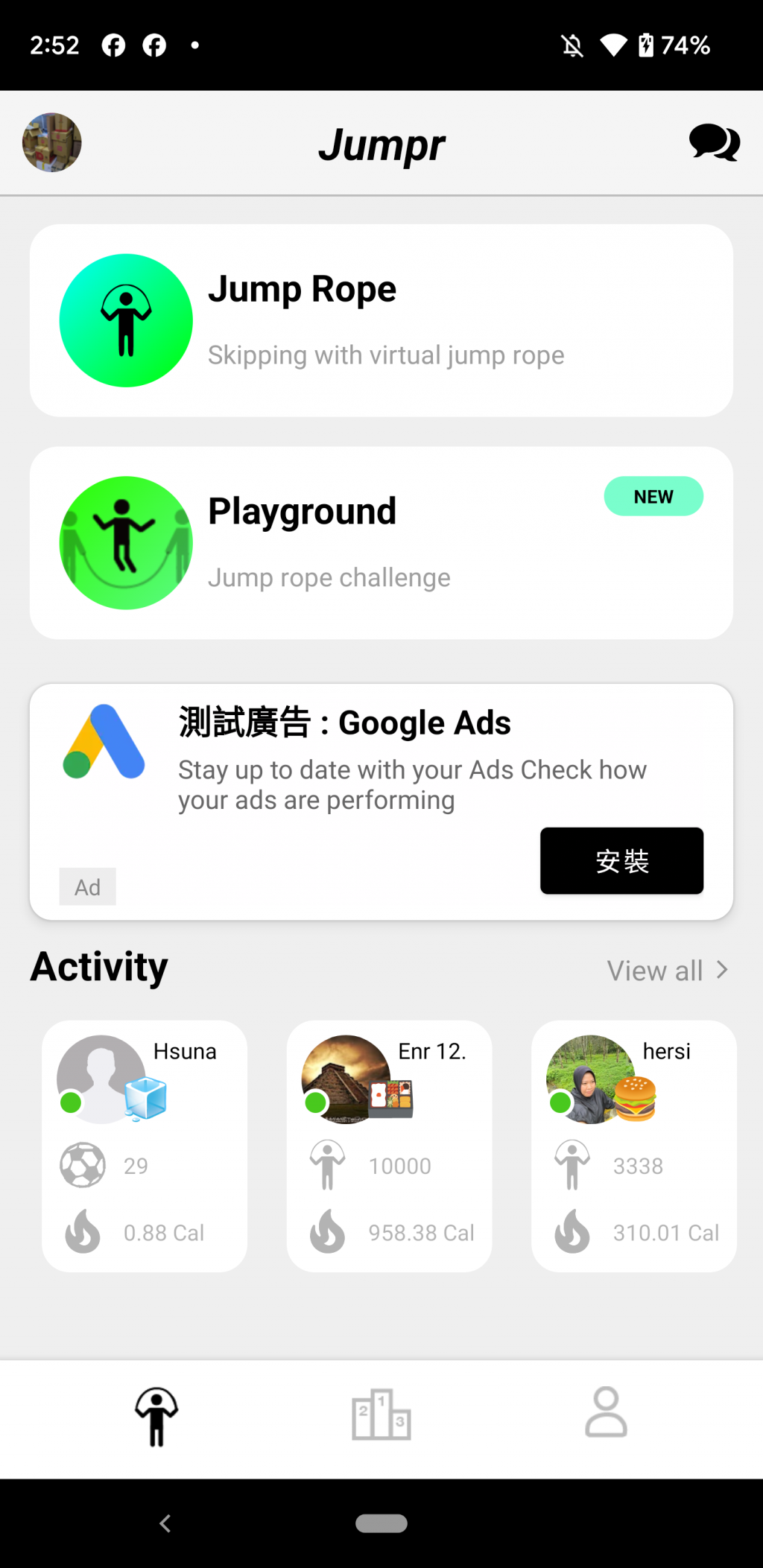

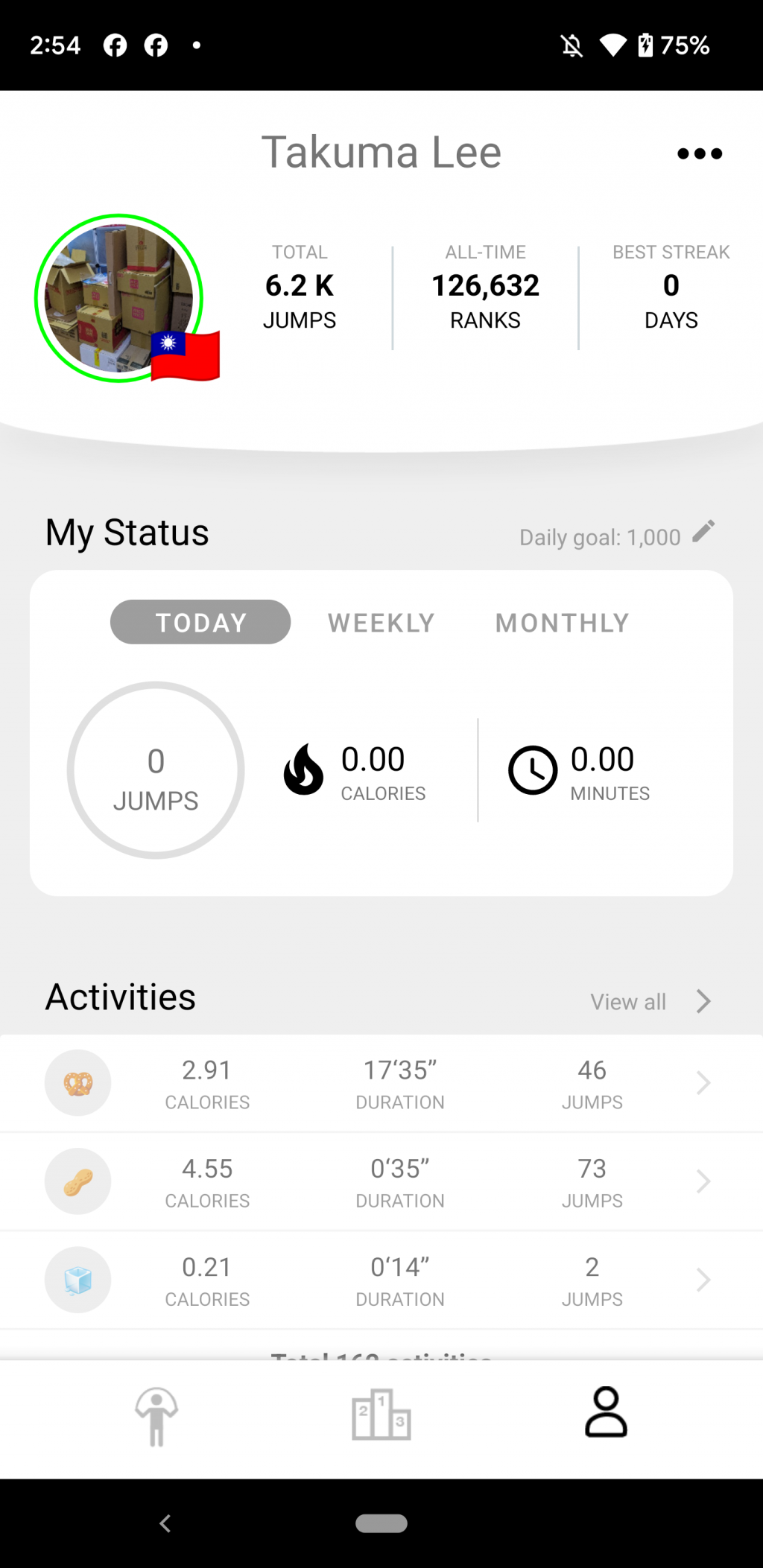

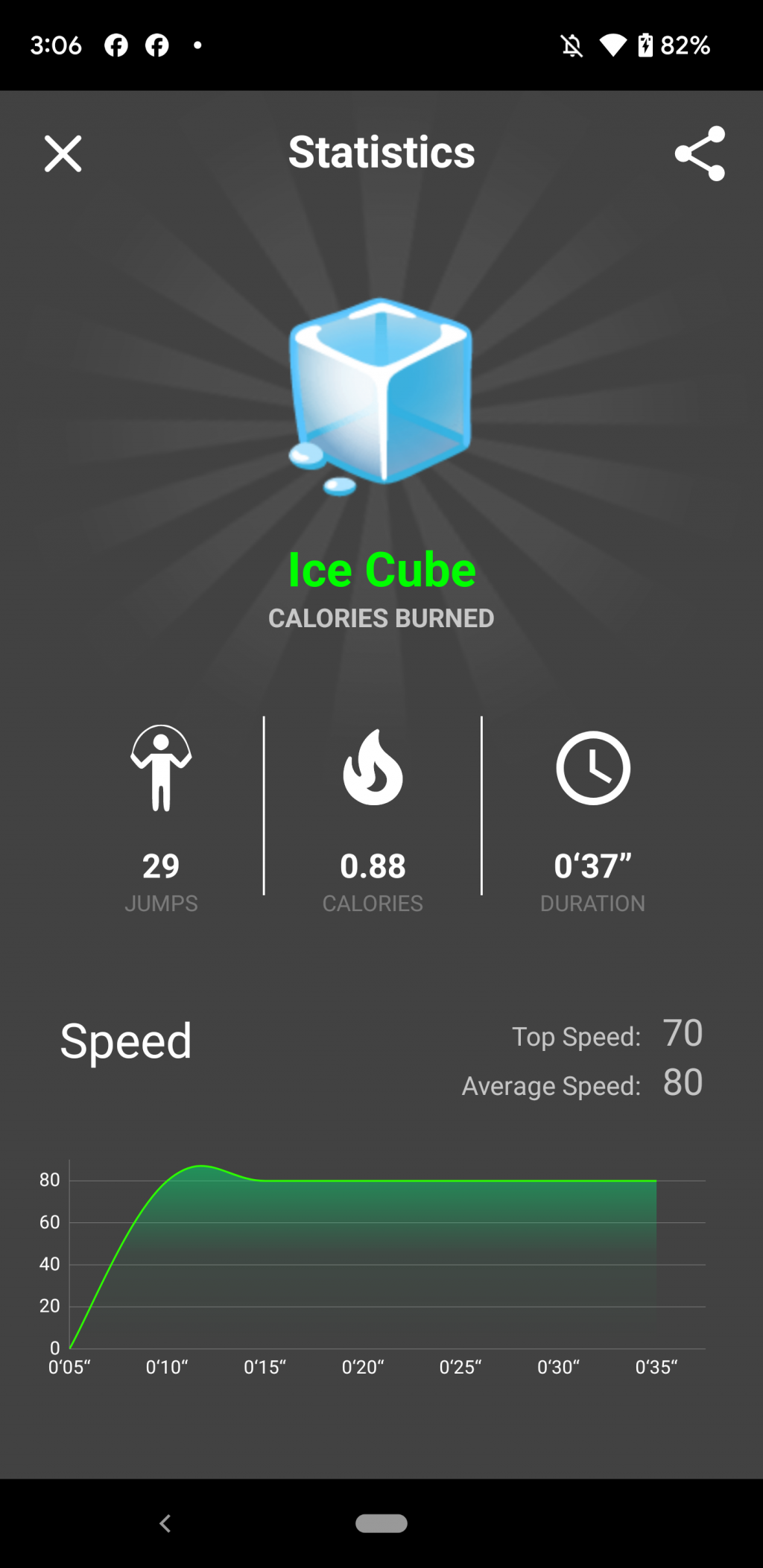

為了讓大家更清楚,我先把這次要改造的目標部分畫面貼出來:

「它理解了我的意圖,也正確地動了手,但工作只完成不到 10%。」

具體來說,它做了以下幾件事:

✔ 正確的理解: 它沒有去碰觸我無關的檔案,而是精準地針對 Fragment 進行操作。它知道我要把 XML+DataBinding 換成 Compose,並且要跟 ViewModel 互動。

✔ 正確的...編輯?: 它實際上無視了 Fragment ,不去編輯 Fragment,而是直接建立新的 Composable 函式的 Screen 來取代 Fragment。

✖ 不完整的產出: 問題就出在這些全新的 Screen.kt 裡。打開一看,裡面雖然有著正確的函式簽名 Screen(viewModel: ViewModel),但函式內部要嘛空的,要嘛有元件,但都沒有按照上面畫面一樣正確擺放。

「好吧,至少骨架是對的。」我這樣安慰自己。

接下來的任務,就是繼續將不足的地方補上,但是這依然相當耗費時間,這與我所想的「靠 AI 完成重構」有巨大的出入

然後不意外的,Pro 到達上限。

我停下了所有動作。

眼前的結果,與其說是「AI 輔助開發」,更像是「我輔助 AI」。我沒有多餘的力氣跟時間,耗費在這種「依然需要大量人工來回檢測與溝通」的行為上。

那個熟悉的靈魂拷問再次浮現:「這樣,真的值得嗎?」

我的答案依然是:「不,至少『目前』不值得。」

我決定,暫時將這個重構計畫封存。

原本,這個系列的故事到這裡,可能就真的結束了。

但就在我放置這個專案將近一個月後,在前幾天的 Claude 更新中,迎來了完全不一樣的曙光:Agents 功能。

這項新功能,允許我建立不同職責的 AI 代理人,例如一個「UI 專家 Agent」和一個「邏輯專家 Agent」,然後讓它們彼此溝通、協作來完成任務。

這意味著,我不再需要當那個手把手教 AI 的老師了。我的角色,可以進化成一個下達宏觀指令的「專案經理」。

這個戲劇性的轉變,讓我重新燃起了希望。

明天,我們就來看看,當我從「開發者」轉變為「AI 團隊的 PM」時,這個重構挑戰,又會呈現出什麼樣的全新面貌!